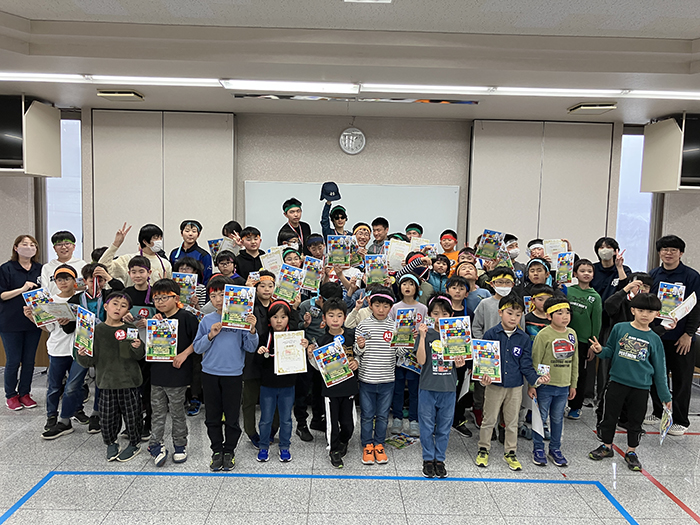

2025年3月16日(日)、栃木県のインターパーク教室と宇都宮教室での合同で栃木県大会を開催しました。

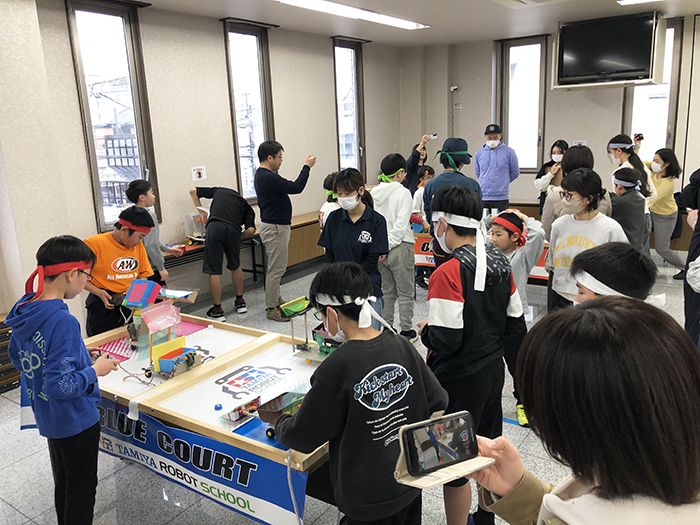

参加生徒60人!保護者の皆さんを合わせると170人以上の方々に参加いただきました。

年々参加者が増えてきて、今までの宇都宮教室会場ではギュウギュウになってきましたので、今回は、広い会場に変更しての開催となります。

朝の準備を保護者の方にお手伝いいただき急ピッチで完了させました。雨の中朝早くからありがとうございます。

是認揃ったところで開会式を行い、大会スタートです!

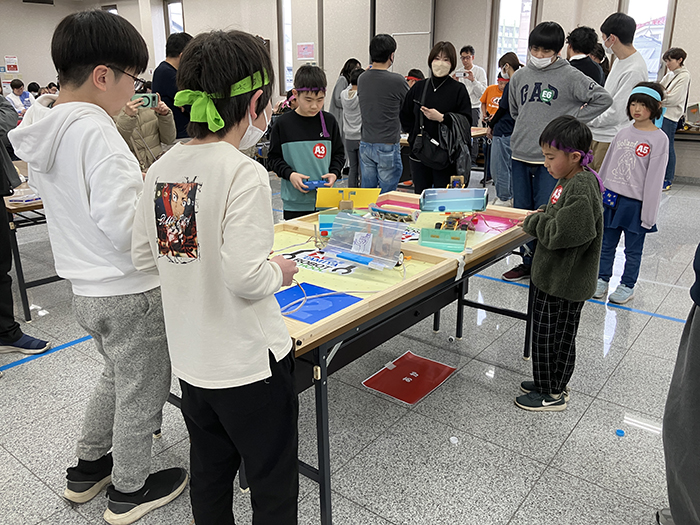

まず、予選リーグを行います。

A〜Eの5リーグは改造マシンの部!Fリーグはノーマルマシンの部の6リーグで戦います。

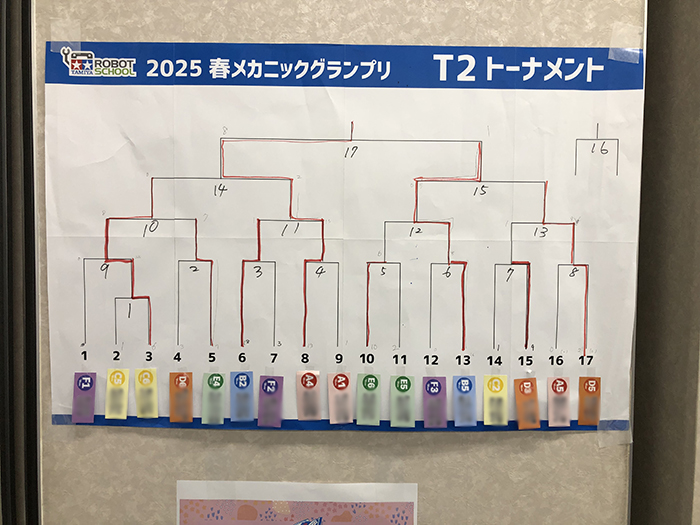

A〜Eリーグは上位3チームが、決勝トーナメントT1リーグへ進出、その他のチームはT2リーグへ進みます。

もちろんみんな、T1への予選突破を目指しています。

普段の授業時から県大会を勝ち抜くことを目標に、ロボットのアイデア出し→制作→調整→練習→作戦会議などなど繰り返してきました。

また、自主練習として教室開放をおこない、毎日たくさんの生徒さんが通ってくれていました。

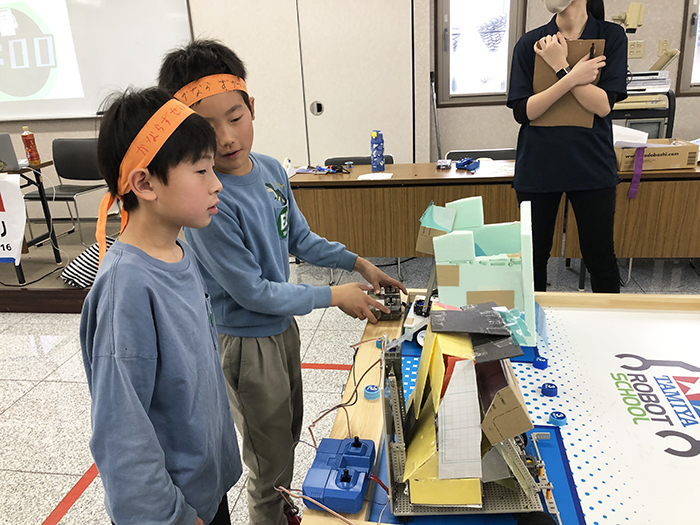

試合前の作戦タイムでは、相手のロボットを見てどう戦おうか?二人で知恵を出し合います。

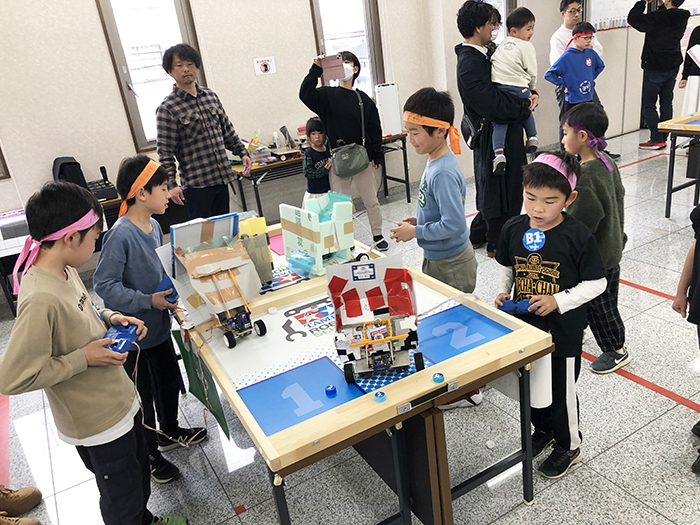

試合が始まると、作戦通りに前後に分かれたり、持ち場のキャップをすくったり、チームごとの個性が光ります。

はちまきは、普段のクラスごとに色分けされています。今回は12色になりました。

受付後に、おでこの箇所へみんな今日の目標を書き出します。

「優勝するぞー」、「1点とる」「ぜったい勝つ!」や「チームワークを大切にする」など個人個人の目標がとても尊い!

勝ち負けはどうしてもついてしまいますが、思った通りにロボットを動かせて、作戦通りに試合を進め、最後の最後まで諦めない心を持ち続けられると、達成感があります。

自分で考えたロボットでバトルして、熱い気持ちになるなんて、一度知ってしまったらやみつきになります。

試合中の声かけも響きます。

「そっちお願い」「3点俺が取る」「ガードしよう」練習の時からチーム戦を意識して連携の作戦はたててきました。

負けてもいいなんて思ってる子は一人もいません。点を入れる、相手に入れさせない1試合2分間集中して戦います。

保護者の方も応援に力が入ります。

宇都宮教室・インターパーク教室ともどもずっと引き継がれているのが、保護者の方の声援です。

あたたかい言葉、励ましの言葉を意識していただくことで、子どもたちが萎縮したり、怖がったり、操られたり内容な環境作りが成り立っています。生徒間でも、煽りや悪く言うことは禁止です。というか、そう言う言葉が出る雰囲気ではなくなっています。

安心・安全な環境ができていると思います。

試合が進むと、予選突破かどうかのラインが見えてきます。次勝てばいける!とか、もう負けられない!など、上を見た言葉が出てくるので頼もしいです。

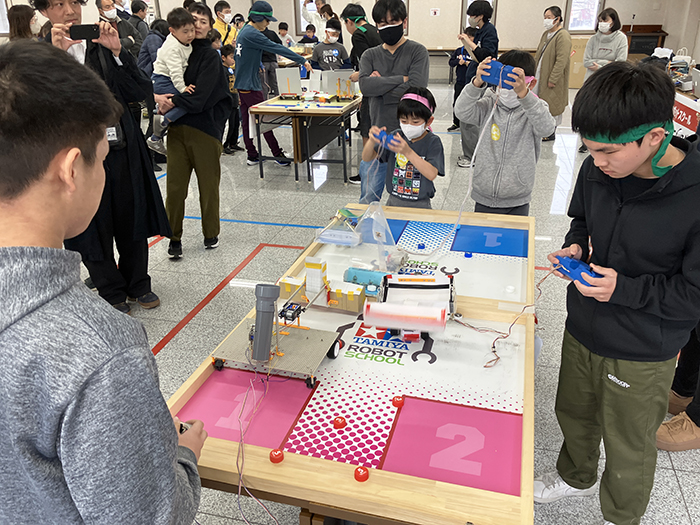

学年・性別関係なく同じ競技台にロボットを並べられるのがロボットスクールのいいところであり、面白いところです。

チームメイトも学年も性別も関係ないです。それぞれが自分のロボット(相棒)を操ります。

審判も真剣です。1点の差で勝敗が決まる試合も多く、ルールを守って試合ができているか?その辺も注意深く見守ります。

合わせて、教え子の活躍に胸熱で、心の中で応援しています。

普段一緒のクラスじゃない生徒が年に2回一堂に集まるとても貴重な時間です。

他のクラスは、入った年度も違うし作ってくるマシンの形も想像したこともないものが出てきます!

いつも同じ環境だけでなく、教室を飛び出してロボットを共通言語にして混じり合う、発見し、刺激を受け、アイデアをもらい、モチベーションを上げる!

ドキドキ緊張もしますが、それ以上に得られるものが大きいです。

ギリギリの判定に待っている間もドキドキですね。

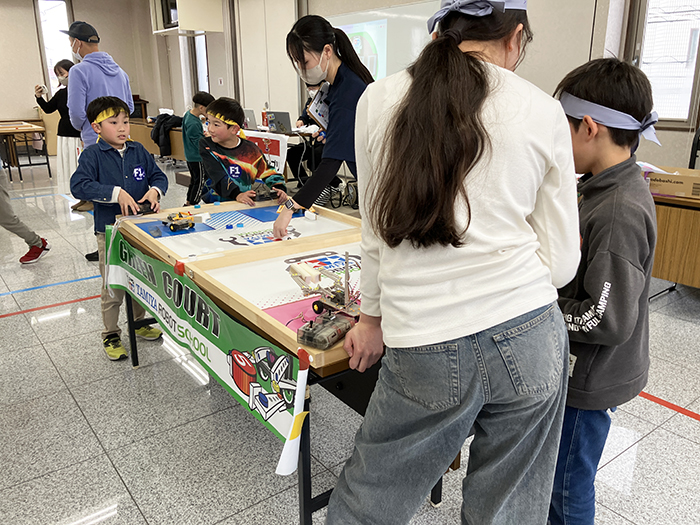

作戦タイムはどこの競技台のチームも行います。

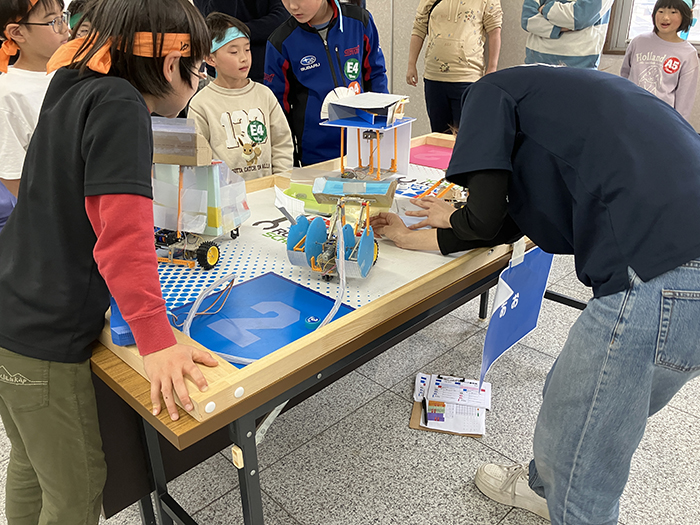

試合途中でハプニングが起きても、慌てず対処できるようになりました。普段から実践形式で進めてるし、何事も動作確認テストみたいなもの。うまくいかなかったら→なんで?→どうなってる?→どうしたらいいか?を考えて、調整をする!という思考回路でトラブルも解決!

ノーマルマシンのの子は、入会して半年の生徒さん。初めての大会参加です。

ここで得ることは、とてもたくさんあります。この経験がこの後の成長に大きく作用してきます。

大きなロボットが2台同じコートを動き回るので、自分のロボットばかり見ていると相手のロボットとぶつかってしまいます。

声がけしたり、相手ロボットを気遣ったり冷静な判断も求められます。

宇都宮対インターパークの試合もたくさんあります。

何度も出てる子は顔見知りだったり、過去に対戦経験があったり、ゆっくりと知り合いが増えて、会場で談笑もふえていきます。

リーグ戦が終了し、各グループの集計ができました。

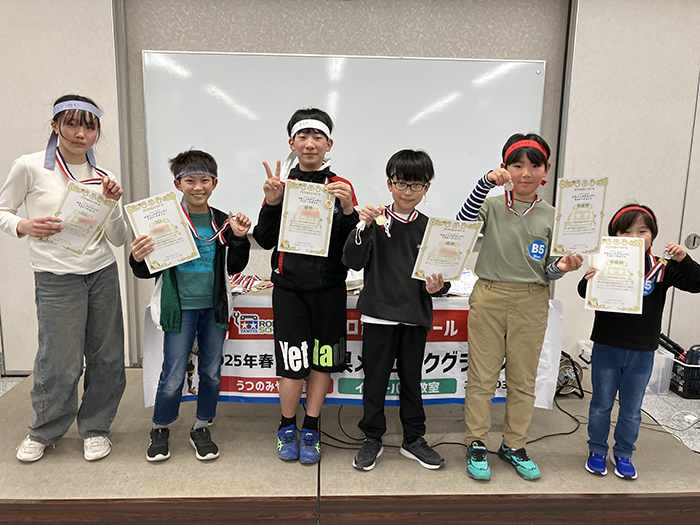

T1へ進めた人、T2へ進めた人それぞれですが、今度はトーナメントで勝ち上がり、それぞれのリーグでのメダルをねらいます。

リーグが終わった後も、それぞれの力量に合わせたグループでの試合が行われます。予選で見たこともないアイデアのロボットと対戦することもあります。

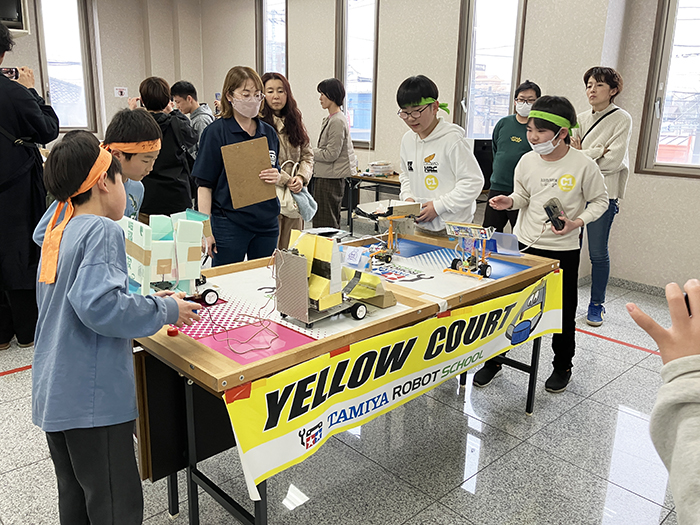

決勝トーナメントはメダルがかかっているので、より力が入ります。

次の対戦相手のロボットを研究しに行ったり、作戦を立てたりチームワークもさらに強まっていきます。

宇都宮教室・インターパーク教室ともに全国大会で表彰台に立つ生徒さんがたくさんいます。

そんな全国上位のチームと戦ったり、試合を見たり、身近なお手本として、目標として得られるものを全部吸収していきましょう!

県大会を勝ち上がるのがとても難しいとみんな言います。

各クラスみんなレベルが高く、どのチームが勝ってもおかしくないです。

歴代のメダリストが毎回試合をして、勝った負けたを繰り返しています。

前回負けたけど、今回は勝てたなど、過去の経験を生かしてロボットの調整やバージョンアップをしています。

上の写真の左のエンビパイプロボットはみんなの注目を集めるギミックがあります。

それを活かせるか?

試合中も明るく笑顔でのぞむチームもあります。

チームごとに個性が分かれるので、どんな化学反応を起こすか未知です。

前回の大会に参加した子は、経験値という自信がついています。さらに1試合でも勝つと自信が芽生えます。ひとつひとつのことが、子どもたちの心を育みます。

先生は全員の生徒さんに大会を通して自信や失敗しても大丈夫!という自己肯定感の土台が固まるように、個別に声がけしていきます。

ロボットは、攻撃型や防御型に分かれますが、両立したり、バランスを考えたり、とても奥深いです。

設計段階から決まることもあれば、作りながら試行錯誤して組み上げたり、途中であっ!って発見して路線を変えて行ったり、大会の日まで試行錯誤の繰り返しです。

上の写真は、前回と前々回の全国大会優勝チーム同士の試合となりました。

超攻撃型と超防御型のロボットの熱いバトルは観客をたくさん巻き込んでの激戦になりました。

強いロボットを見た子は、次あれを作ってみたいと思います。そこに自分なりの改造を組み込むことで、ロボットはどんどん進化していきます。

トーナメントも進みます。

また、生徒のみんなはアイデアコンテストの投票用紙を持っているので、試合の合間に他のマシンを見て、いいなと思ったものを選び投票します。全部のマシンを見る機会を与えています。

投票がばらけるのも面白いところです。みんな見るところが違うのですね。

トーナメントも決勝戦が終わりました。

予選リーグ・決勝トーナメントで全部合わせて112試合行いました。

1戦1戦の経験が後々とても大きく影響を与えます。

小学生が中学生や高校生と試合をして激戦できるなんて、なかなか他にはない大会だと思います。

トライ&エラーの数だけ成長します。

T2トーナメントも優勝・準優勝・3位とメダルをもらえますので、真剣さは同じです!

どのチームが勝つか本当に分からないくらい、みんな強くて一生懸命!

くじ運や試合中のミラクルなどなど少しは影響することもありますが、普段の授業時間の過ごし方がベースになっていることは間違いありません。

下はアイデアコンテストの受賞者です。生徒一人1票で選ばれました。投票用紙には理由も書いてあるので、ここで表彰されなかった子にも後ほどシートを渡します。褒められたり認められると人って嬉しくて、モチベーションアップしますよね。

ドタバタした運営になりましたが、参加いただいた保護者の皆さまや生徒の皆さんに助けられて無事に栃木県大会が開催できました。

栃木県メンバー最高です!

朝の準備、終わりの片づけなど、保護者の方に率先してお手伝いいただきありがとうございました。