9月の全国大会に参加して、すっかりモチベーションが上がった宇都宮教室の子どもたち!

10月からの内容は、3月の全国大会に向けた試行錯誤(トライ&エラー)の繰り返しになります。

10月1回目は、アームロボットづくり途中の子はきちんと作り上げるところからスタートです。

まず初めに今日の流れの説明です。

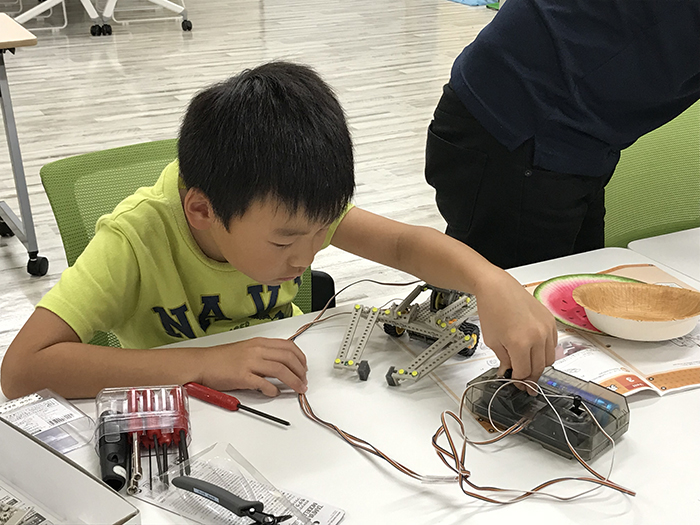

説明書を見て、読んで、パーツを並べて、準備して一つ一つ進めていきます。大切なのは準備!部品を揃えるのはもちろん、工程も頭に入れて進めたいですね。

子どもたちは、黙々と?粛々と?集中して作り上げていきます。途中でうまくいかなくて「あれー?」ってなるのは大丈夫!すぐに「どこだ?」と改善ポイントを探していきます。この繰り返しが身についてきたのが大きいです。都度動作確認を行うのもいいですね。

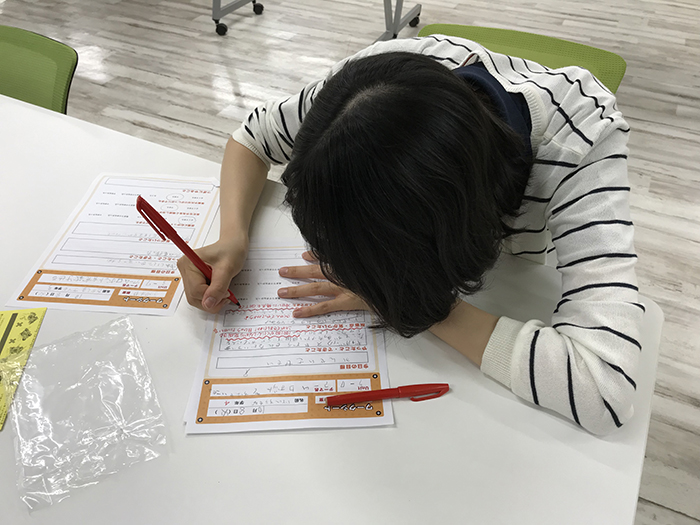

アームロボが完成している子は、全国大会で実際に見た改造ロボットをイメージしながら、自分だったらどんな改造ロボを作りたいかのイメージ図を描いていきます。みんなはっきりとしたイメージがあるようで、ペンがどんどん進みます。

子どもらしさを活かして自由にアイデアを絵にしてもらうと、驚くような発想力にびっくりです。出来る出来内にとらわれがちだった大人脳ではなく、こうしたい!っていう純粋さがきっと新しい発明を生み出すのでしょうね。

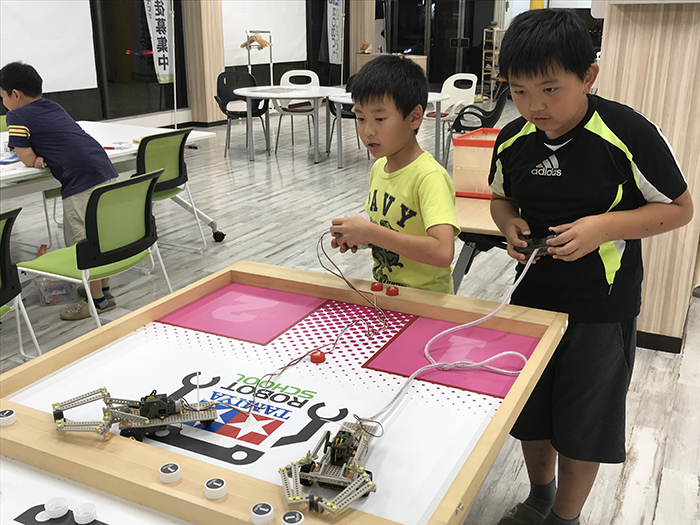

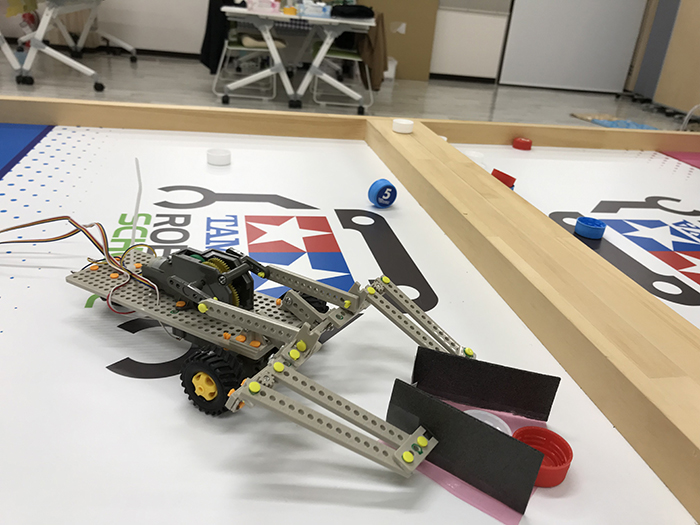

みんなのマシンが出来上がったところで、さっそく競技会を実施しました。

自分のマシンで必死にキャップをつかみ、運び、相手陣地に落としていきます。出来上がったばかりのマシンはうまく動かないこともしばしば。だったら「どこをどうすればいいかな?」って考えて調整をします。するとあっという間にうまくつかめるようになるから不思議です。

こうして、宇都宮教室火曜日はマシン完成です。次からは、未知の世界へと足を踏み入れていきます。どんな冒険ストーリーが待っているかは誰も分からない!

みなさま乞うご期待ください。

※授業の後はお待ちかねのミニ四駆タイム!NEWマシンを組み立てたり、兄弟で走らせたり大賑わいです。

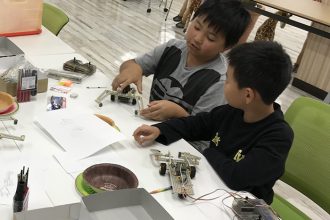

先生はせっせとワークシートに花まるタイム。みんな書くことが大人になってきました。

10月2回目の授業から、ついに改造が始まります。前回イメージを書いてくれたり、自分のマシンを完成させたりと今日のスタートラインに立つことができた4人です。

ここからは、創造性、論理的思考力、課題解決力、空間認識能力などを身につけて行きましょう!トライ&エラーで進もう!

さて、今日はまずキャップをつかむところの改造から始めてみようね。全体の改造はもう少し待ってて。まず目に見えやすくて、うまくいけば抜群な効果を発揮するところからやっていきましょう。(改造での小さな成功体験の1つ目です。)

進め方はいつものとおり。

0.ノーマルマシンでやってみる>>改造前の状態把握は重要。どこをどうすればいいか?イメージしながらノーマル大会を行いました。

1.考える>>どうしたらうまくつかめるか?をイメージしましょう。創造性を発揮して自由に考えてね。

2.イメージ図に落とし込みましょう。?>>出来上がりの完成図を描いてみよう。その時に、どう動いてどうつかんで、運んで、落とすかも一緒にイメージしてね。

3.みんなに説明してみよう!>>頭の中のイメージを絵にできたら今度は言葉にしてみんなにいかにこのマシンがスゴイかを話してみてね。話を聞いたまわりの子は友達のアイデアを聞いてインスパイアされてね。

4.ダミーモデルを作ってみよう。>>実際に作る前に、段ボールや割りばしなどを使ってダミーモデルを作ってみてね。この工程をすることで、必要なパーツ、大きさ、組み立て方などなど練習しよう。

5.ダミーでテスト>>ダミーでカップつかみのテストをしようね。大きさとか、動き具合を確認しましょう。

6.ついに本物で作成>>本物をプラバンやスポンジなどで作り上げます。ダミーの経験を活かす場面です。

7.動作検証>>作ったマシンはすぐに検証です。思った通り動かなかったら「はて?なぜ?」で考えて微調整をしていきましょう。

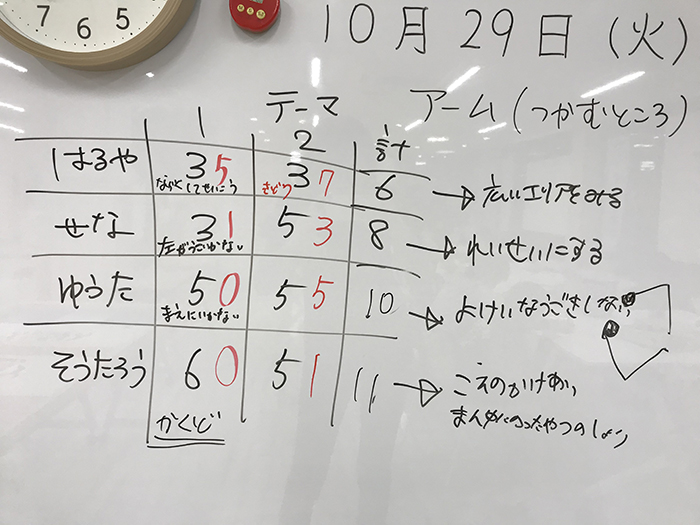

8.競技会>>ここで自分の予想結果を出すための1~7の流れでしたから、全力でのぞみます。1回目の後は調整タイムを設けて2回目にのぞみます。

大切なことは、都度振り返り。戦いの後もどこが良くてよくなかったかを鮮度が高いうちに振り返ります。

みんなイメージ図から実機まできちんとカタチにすることができました。90分の短い時間の中でちゃんと結果を出せたことは素晴らしいことです。

うまく行っても行かなくても、今回経験したことを次に活かしてくださいね。